28/01/2011

Statistique en action , Cours et problèmes corrigés : master et agrégation de mathématiques Gilles Stoltz, Vincent Rivoirard Livre

22:57 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'horloge de l'éternité Brian Hayes Essai (broché). Paru en 10/2010 Livre

22:56 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Contrôle optimal , Théorie et applications - Deuxième édition revue et corrigée Emmanuel Trélat Etude (broché). Paru en 11/2008 Livre

22:53 | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Lemme de Gauss (théorie des nombres)

Lemme de Gauss (théorie des nombres)

Source : http://dictionnaire.sensagent.com/lemme+de+gauss+(th%C3%A... Un article de Wikipedia, l'encyclopédie libre.Pour les articles homonymes, voir Théorème de Gauss.

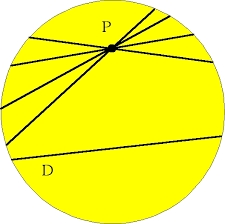

Un lemme de Gauss est utilisé en théorie des nombres dans certaines démonstrations de la loi de réciprocité quadratique [1]. Pour n'importe quel nombre impair p, soit a un entier qui est relativement premier à p. On considère les entiers et leurs plus faibles résidus modulo m. Soit n le nombre de ces résidus qui sont plus grands que p/2. Alors où Ceci peut, par exemple, être appliqué immédiatement quand a = −1, donnant D'un point de vue plus sophistiqué, ceci est un cas de transfert. PreuveUne preuve assez simple de ce lemme peut être déduite du principe utilisé pour la démonstration dupetit théorème de Fermat. Pour cela, évaluons le produit suivant : modulo p de deux manières différentes. Premièrement, ce produit vaut : Le second calcul est plus délicat. Si x est un résidu non nul modulo p, définissions la "valeur absolue" de x comme Comme n dénombre les multiples ka se trouvant dans le second intervalle, et que pour ces multiples,−ka se trouve dans le premier intervalle, on a : Maintenant, observons que les valeurs |ra| sont distinctes pour r = 1, 2, ..., (p−1)/2. En effet, si |ra| = |sa|, alors ra = ±sa, et donc r = ±s (parce que a est inversible modulo p), donc r = s car ils appartiennent tous deux à l'intervalle 1 ≤ r ≤ (p−1)/2. Mais il y en a exactement (p−1)/2, donc cette séquence représente une permutation des entiers 1, 2, ..., (p−1)/2. On obtient : En comparant avec notre premier calcul, on peut supprimer les facteurs non nuls : ce qui nous donne Ceci est le résultat souhaité, car la partie de gauche n'est qu'une réécriture du symbole de Legendre(a/p). Références

Liens externes

. |

This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer) . Donate to wikipedia. Licence : Wikipedia. This article is licensed under the GNU Free Documentation License.

22:26 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Solutions aux exercices: Théorie des nombres

Solutions aux exercices: Théorie des nombres

SOURCE : http://www.mathgoodies.com/francais/volume3/solutions_vol...

![[IMAGE]](http://www.mathgoodies.com/francais/volume3/images/red_arrow.gif) Facteurs et plus grands communs facteurs

Facteurs et plus grands communs facteurs

![[IMAGE]](http://www.mathgoodies.com/francais/volume3/images/red_arrow.gif) Multiples et plus petits communs multiples

Multiples et plus petits communs multiples

![[IMAGE]](http://www.mathgoodies.com/francais/volume3/images/red_arrow.gif) Nombres premiers et composés

Nombres premiers et composés

![[IMAGE]](http://www.mathgoodies.com/francais/volume3/images/red_arrow.gif) Tests de divisibilité

Tests de divisibilité

![[IMAGE]](http://www.mathgoodies.com/francais/volume3/images/red_arrow.gif) Exposants

Exposants

![[IMAGE]](http://www.mathgoodies.com/francais/volume3/images/red_arrow.gif) Suites logiques et exposants

Suites logiques et exposants

![[IMAGE]](http://www.mathgoodies.com/francais/volume3/images/red_arrow.gif) Exercices de défi

Exercices de défi

| Exercice | Problème | Solution |

| 1 | Trouve le plus grand commun facteur de 18 et 36. | Facteurs de 18 : 1, 2, 3, 6, 9, 18 Facteurs de 36 : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 PGCF = 18 |

| 2 | Trouve le plus grand commun facteur de 30 et 48. | Facteurs de 30 : 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 Facteurs de 48 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 PGCF = 6 |

| 3 | Trouve le plus grand commun facteur de 42 et 56. | Facteurs de 42 : 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 Facteurs de 56 : 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 PGCF = 14 |

| 4 | Trouve le plus grand commun facteur de 16, 48 et 72. | Facteurs de 16 : 1, 2, 4, 8, 16 Facteurs de 48 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 Facteurs de 72 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 PGCF = 8 |

| 5 | Un jardin rectangulaire a une aire de 18 mètres carrés. Une autre cour rectangulaire a une aire de 81 mètres carrés. Quelle est la plus grande dimension commune que peuvent avoir ces deux jardins? |

Facteurs de 18 : 1, 2, 3, 6, 9, 18 Facteurs de 81 : 1, 3, 9, 27, 81 PGCF = 9 |

| Exercice | Problème | Solution |

| 1 | Trouve le plus petit commun multiple de 9 et 10. | Multiples de 9 : 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, ... Multiples de 10 : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ... PPCM = 90 |

| 2 | Trouve le plus petit commun multiple de 14 et 42. | Multiples de 14 : 14, 28, 42, 56, 70, 84, ... Multiples de 42 : 42, 84, ... PPCM = 42 |

| 3 | Trouve le plus petit commun multiple de 18 et 30. | Multiples de 18 : 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180, ... Multiples de 30 : 30, 60, 90, 120, 150, 180, ... PPCM = 90 |

| 4 | Trouve le plus petit commun multiple de 8, 9 et 12. | Multiples de 8 : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, ... Multiples de 9 : 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, ... Multiples de 12 : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, ... PPCM = 72 |

| 5 | Mme Hernandez arrose une de ses plantes à tous les 10 jours et une autre à tous les 14 jours. Si elle arrose les deux plantes aujourd'hui, quand sera la prochaine fois où les deux plantes seront arrosées la même journée? | Multiples de 10 : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ... Multiples de 14 : 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, ... PPCM = 70 (Réponse : dans 70 jours) |

| Exercice | Problème | Solution |

| 1 | Chacun des nombres suivants est composé SAUF : 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 21 et 24 25 et 27 23 et 29 Tous sont composés. |

23 et 29 |

| 2 | Chacun des nombres suivants est premier SAUF : 31, 37, 39 39 37 31 Tous sont premiers. |

39 |

| 3 | Les nombres premiers entre 40 et 49 sont : 42, 43 et 47 41, 43 et 47 43, 45 et 47 Aucune de ces réponses. |

41, 43 et 47 |

| 4 | Les nombres premiers entre 50 et 59 sont : 53 et 59 51 et 59 53 et 57 Aucune de ces réponses. |

53 et 59 |

| 5 | Les nombres premiers entre 20 et 59 sont : 21, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 et 53 23, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 47 et 59 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 et 59 Aucune de ces réponses. |

23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 et 59 |

| Exercice | Problème | Solution |

| 1 | Le nombre 477 est divisible chacun des nombres suivants SAUF : 3, 6, 9 3 9 6 Aucune de ces réponses. |

6 |

| 2 | Le nombre 348 est divisible par chacun des nombres suivants SAUF : 2, 3, 4, 5, 6 6 5 4 Aucune de ces réponses. |

5 |

| 3 | Si un nombre est divisible par 9, alors il est également divisible par quel nombre? 3 6 2 Aucune de ces réponses. |

3 |

| 4 | Lequel de ces nombres est divisible par 4? 150 269 480 Aucune de ces réponses. |

480 |

| 5 | Lequel de ces nombres est divisible par 6? 213 468 621 Aucune de ces réponses. |

468 |

| Exercice | Problème | Solution |

| 1 | Écris le nombre 45 sous la forme standard. | 45 = 4 x 4 x 4 x 4 x 4 = 1 024 |

| 2 | Écris le nombre 54 sous la forme standard. | 54 = 5 x 5 x 5 x 5 = 625 |

| 3 | Quel est le nombre 500 000 000 à la puissance zéro? | 1; Tout nombre quel qu'il soit (sauf 0) élevé à la puissance zéro est toujours égal à 1. |

| 4 | À quel nombre équivaut le nombre 237 élevé à la puissance un? | 237; Tout nombre élevé à la puissance 1 est toujours égal à lui-même. |

| 5 | Le nombre 81 est le nombre 3 élevé à quelle puissance? | 81 = 3 x 3 x 3 x 3, ou 3 à la puissance 4. |

| Exercice | Problème | Solution |

| 1 | Les nombres 1, 5, 25, 125, 625, 3 125, ... sont tous des puissances de quel nombre? | 5 |

| 2 | Dans l'exercice un, quel est le prochain nombre de la suite? (N'insère ni espaces ni virgules dans ta réponse) | 15625 |

| 3 | Les nombres 1, 6, 36, 216, 1 296, ... sont tous des puissances de quel nombre? | 6 |

| 4 | Le nombre 10 000 000 000 000 est le nombre 10 à quelle puissance? | 13 |

| 5 | Si 14 est égal à 1, alors combient vaut 1100? | 1 |

| Exercice | Problème | Solution |

| 1 | Une piscine rectangulaire a une aire de 24 mètres carrés. Une autre piscine rectangulaire a une aire de 90 mètres carrés. Quelle est la plus grande dimension commune possible aux deux piscines? | Facteurs de 24 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 Facteurs de 90 : 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90 PGCF = 6 (Réponse : 6 mètres) |

| 2 | Un corridor d'école possède une longue rangée de casiers. Chaque sixième casier contient un paquet de gomme à mâcher, chaque huitième casier contient un bâton de hockey et chaque neuvième casier contient un miroir. Si le premier casier contient les trois items, quel est le prochain casier qui les contiendra à nouveau tous les trois à la fois? | Multiples de 6 : 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, ... Multiples de 8 : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, ... Multiples de 9 : 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, ... PPCM = 72 (Réponse : casier 72) |

| 3 | Trouve un nombre premier entre 60 et 69. | 61 ou 67 |

| 4 | Le nombre 279 est composé. Trouve un nombre autre que 1 et lui-même, qui serait un des facteurs de 279. | 3, 9, 31 ou 93 |

| 5 | Lequel de ces nombres est divisible par 4? 386, 418, 568, 694 | 568 |

| 6 | Lequel de ces nombres est divisible par 6? 496, 246, 589, 634 | 246 |

| 7 | À quel nombre standard équivaut le nombre douze au carré? | 122 = 12 x 12 = 144 |

| 8 | À quel nombre standard équivaut le nombre huit au cube? | 83 = 8 x 8 x 8 = 512 |

| 9 | Les nombres 1, 7, 49, 343, ... sont tous des puissances de 7. Quel est le prochain nombre de cette suite? (N'insère ni espaces ni virgules dans ta réponse.) | 2401 |

| 10 | Si deux élevé à la puissance onze est égal à 2 048, alors combien fait deux élevé à la puissance douze?(N'insère ni espaces ni virgules dans ta réponse.) | 212 = 211 x 2 = 2048 x 2 = 4096 |

| Traduction par Natmark-ConceptMC, Laval (Québec) Canada. | |||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

Recommandez cette leçon! |

22:23 | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Théorie des nombres: comptes rendus de la Conférence internationale de ... Par Jean-Marie De Koninck,Claude Lévesque Livre

22:16 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Théorie des nombres, Volume 2 Par Adrien Marie Legendre Livre

22:14 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Arakelov Geometry Preprint Archive

Arakelov Geometry Preprint Archive

Source : http://people.math.jussieu.fr/~vmaillot/Arakelov/

22:10 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Prépublications Publications de Pierre Colmez

22:02 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

éléments d'analyse et d'algèbre Livre

22:00 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Sommes de séries de nombres réels

Sommes de séries de nombres réels

SOURCES : http://images.math.cnrs.fr/Sommes-de-series-de-nombres-re...

Le 13 octobre 2010, par Jean-Paul Allouche

Directeur de Recherche au CNRS, Université Paris 6 (page web)

Les séries de nombres réels m’ont toujours fasciné. Qu’est-ce qu’une série ? C’est un peu comme une somme, mais où, au lieu d’ajouter deux termes ou un nombre fini de termes, on veut ajouter une infinité de termes ! Les problèmes les plus divers, du calcul de certaines aires par Archimède [1] à l’étude de certaines fonctions par Euler [2] ont donné lieu à de telles expressions (et les sources ne sont pas taries aujourd’hui - comme nous essaierons de le montrer avec quelques exemples récents à la fin de cet article).

ECRIVONS quelques séries pour nous mettre en appétit.

+14n+

+14n+

C=11+21+31+41+

C=11+21+31+41+

+1n+

+1n+

E=11+41+91+116+

E=11+41+91+116+

+1n2+

+1n2+

B=21+41+81+116+

B=21+41+81+116+

+12n+

+12n+

D=11−21+31−41+

D=11−21+31−41+

+n(−1)n+1+

+n(−1)n+1+

F=1−1

F=1−1 2+1

2+1 2

2 3−1

3−1 2

2 3

3 4+

4+

+(−1)n+1n!+

+(−1)n+1n!+

On peut admirer l’esthétique formelle de ces expressions, voire leur aspect ésotérique. Les séries sont surtout l’un des procédés dont dispose l’analyse pour définir et calculer de nouveaux nombres, parfois mystérieux comme  (pi) ou la constante d’Euler

(pi) ou la constante d’Euler  (gamma) que nous verrons plus loin. Tout cela seulement à partir des entiers, des quatre opérations et... de l’infini.

(gamma) que nous verrons plus loin. Tout cela seulement à partir des entiers, des quatre opérations et... de l’infini.

Comment donner un sens à une « somme infinie » ?

On sait ajouter deux nombres ; en répétant cette opération on peut calculer la somme d’un nombre fini de nombres. Mais comment pourrait-on ajouter entre eux une infinité de nombres ? Si vous ne voyez pas, vous avez raison : il faut choisir (intelligemment) le sens que l’on souhaite donner à ces expressions, comme l’avait compris Euler et comme l’ont clarifié Cauchy et Bolzano au dix-neuvième siècle.

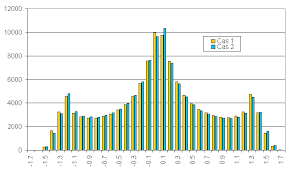

Considérons la série A ci-dessus. On peut tenter d’ajouter entre eux des termes en nombre de plus en plus grand, mais fini : on obtient ce qu’on appelle les sommes partielles de la série (où le nième terme est appelé le terme général de la série). Pour le premier exemple ci-dessus, les sommes partielles avec 1 2

2 3

3 6 et 10 termes sont (à 10−4 près, c’est-à-dire avec une précision de quatre chiffres après la virgule) :

6 et 10 termes sont (à 10−4 près, c’est-à-dire avec une précision de quatre chiffres après la virgule) :

A2=1+41=1

A2=1+41=1 25

25 A3=1+41+116=1

A3=1+41+116=1 3125

3125 A6=1

A6=1 3330

3330

A10=1

A10=1 3333

3333

En continuant les calculs, les valeurs obtenues semblent se stabiliser autour de 4 3=1

3=1 333333333

333333333

On dit que la série converge vers la valeur4

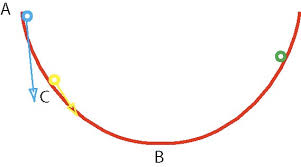

On dit que la série converge vers la valeur4 3 qui est appelée la somme de la série. (Pour les lecteurs plus avertis signalons que nous avons écrit « stabilisation » pour existence d’une limite.) C’est en calculant cette somme qu’Archimède a montré que l’aire entre la parabole d’équation y=x2 et la courbe y=1 vaut 4

3 qui est appelée la somme de la série. (Pour les lecteurs plus avertis signalons que nous avons écrit « stabilisation » pour existence d’une limite.) C’est en calculant cette somme qu’Archimède a montré que l’aire entre la parabole d’équation y=x2 et la courbe y=1 vaut 4 3.

3.

Comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous manipulions certaines séries sans le savoir quand nous écrivions à l’école4

3=1

3=1 33333

33333

En effet, l’écriture de 4

En effet, l’écriture de 4 3 sous la forme « 1 », une virgule, puis une infinité de « 3 », signifie précisément :

3 sous la forme « 1 », une virgule, puis une infinité de « 3 », signifie précisément :

+310n+

+310n+

Les sommes partielles sont 1 puis 1+3 10=1

10=1 3 puis 1+3

3 puis 1+3 10+3

10+3 100=1

100=1 33 etc., et elles s’approchent de plus en plus de 4

33 etc., et elles s’approchent de plus en plus de 4 3.

3.

Cette définition de la somme d’une série ne permet pas de donner un sens à toutes les séries. En effet, la « stabilisation » que nous évoquions n’a pas toujours lieu. Dans le cas de la série F par exemple :

F2=−1

F2=−1 F3=5

F3=5 F4=−19

F4=−19 F5=101

F5=101

Les sommes partielles ne se stabilisent pas. On dit que la série F diverge.

Un galop d’essai

Commençons par ce qui est peut-être la plus simple des séries, la série

+12n+

+12n+

Même sans connaître la valeur de la somme des n premiers termes d’une progression géométrique, on « voit » que cette série converge et que sa somme est 1 : imaginer un seau de volume 1 qu’on remplit à moitié, puis on remplit la moitié de cette moitié, puis la moitié de cette dernière quantité etc. : on voit qu’on va « finir » par remplir entièrement le seau :

On voit en particulier qu’à chaque étape le reste à remplir est égal à la dernière quantité versée : ce reste devient arbitrairement petit et le volume d’eau dans le seau tend vers le volume du seau. Ce raisonnement intuitif peut être transformé en une démonstration rigoureuse.

Un exemple un peu étonnant (?)

L’exemple suivant m’a beaucoup interloqué lorsque je le vis pour la première fois. Il s’agit de la série

+1n+

+1n+

appelée série harmonique. L’écriture ci-dessus signifie que le nième terme vaut 1 n.

n.

Si on utilise une calculatrice pour calculer cette somme (ce que je ne me suis pas privé de faire il y a de nombreuses années — y compris sur les calculatrices programmables qui faisaient alors juste leur apparition), on a l’impression que la série converge, mais très lentement et que, de plus, sa somme... dépend de la calculatrice, ce qui fait un peu désordre.

Les lecteurs sont invités à faire ce calcul sur des machines variées, avec des méthodes variées et des précisions tout aussi variées. Ils obtiendront sans doute d’autres valeurs (ainsi que certains calculs interminables, par exemple en « double précision »).

En fait, tous ces résultats sont absurdes, ce qui explique qu’ils dépendent des détails de la mise en place du calcul. Mathématiquement, la quantité

devient arbitrairement grande (on dit qu’elle « tend vers l’infini ») et donc la série ne converge vers aucun nombre : elle diverge.

devient arbitrairement grande (on dit qu’elle « tend vers l’infini ») et donc la série ne converge vers aucun nombre : elle diverge.

Le lecteur astucieux pourra peut-être démontrer que cette « pseudo-convergence expérimentale » se produit pour toutes les séries divergentes dont le terme général tend vers zéro (la stabilisation expérimentale est d’autant moins rapide que la précision est grande et la décroissance des termes lente).

Un exemple « magique » ?

La série qui m’a le plus « passionné » ensuite est la série

Démontrer que cette série converge est relativement aisé. Il suffit de comparer cette série à la série

2+12

2+12 3+13

3+13 4+14

4+14 5+

5+

comme expliqué dans l’onglet ci-dessous. Ceci compris, Pietro Mangoli pose en 1644 le problème de la détermination de la valeur de cette série. Comme souvent en mathématiques, construire quelque chose est plus difficile que d’en prouver l’existence et le problème de Mangoli résiste aux efforts des mathématiciens pendant... 93 ans.

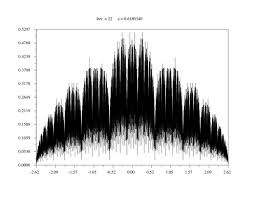

Le calcul approché de la valeur de la série E=112+122+132+142+

est infaisable à la main. Il est certes aujourd’hui facile de sommer plus de dix mille termes pour avoir quatre malheureux chiffres après la virgule : E=1

est infaisable à la main. Il est certes aujourd’hui facile de sommer plus de dix mille termes pour avoir quatre malheureux chiffres après la virgule : E=1 6449

6449 10−4. En 1731, l’astuce ne manque pas et on [3] obtient la valeur approchée :

10−4. En 1731, l’astuce ne manque pas et on [3] obtient la valeur approchée :

64493406684822643

64493406684822643 10−18

10−18Quel est donc ce nombre mystère ?

Ce n’est qu’en 1735 qu’un jeune prodige de 28 ans, Léonard Euler étonne le monde scientifique en déterminant enfin la valeur, remarquable, de cette série :

=6

=6 2

2

Pour démontrer cette égalité on dispose depuis le dix-neuvième siècle d’une méthode générale utilisant des « séries de Fourier » [4]. On peut également utiliser, comme Euler, des méthodes plus élémentaires, par exemple s’appuyant sur des inégalités trigonométriques : du coup l’apparition de  est (peut-être) moins étonnante que lorsque l’on contemple la somme des inverses des carrés des entiers.

est (peut-être) moins étonnante que lorsque l’on contemple la somme des inverses des carrés des entiers.

Un peu de théorie des nombres

Quelle est la nature de la valeur de la série précédente E= 2

2 6 ? c’est une question de théorie des nombres.

6 ? c’est une question de théorie des nombres.

La série, E définie en multipliant, en divisant et en additionnant des nombres entiers, a pour somme  2

2 6. Or on peut montrer que

6. Or on peut montrer que  2

2 6, comme

6, comme  , n’est pas un nombre rationnel (on dit que c’est un nombre irrationnel) : ceci signifie qu’il ne peut s’obtenir comme le rapport de deux entiers, ni donc à partir des entiers par un nombre fini d’additions, de multiplications ou de divisions. Son apparition dans la valeur de E est une illustration de la puissance créatrice du passage à la limite.

, n’est pas un nombre rationnel (on dit que c’est un nombre irrationnel) : ceci signifie qu’il ne peut s’obtenir comme le rapport de deux entiers, ni donc à partir des entiers par un nombre fini d’additions, de multiplications ou de divisions. Son apparition dans la valeur de E est une illustration de la puissance créatrice du passage à la limite.

On a même davantage,  2

2 6, comme

6, comme  , est un nombre transcendant : on ne peut pas l’obtenir à partir des entiers même en rajoutant aux additions, multiplications et divisions, la recherche de racines de polynômes à coefficients entiers (par exemple,

, est un nombre transcendant : on ne peut pas l’obtenir à partir des entiers même en rajoutant aux additions, multiplications et divisions, la recherche de racines de polynômes à coefficients entiers (par exemple,  n’est la racine carré d’aucun nombre rationnel). Démontrer que

n’est la racine carré d’aucun nombre rationnel). Démontrer que  (ou

(ou  2

2 6) est irrationnel, et même transcendant, dépasse de beaucoup ce qu’on peut expliquer dans un article comme celui-ci.

6) est irrationnel, et même transcendant, dépasse de beaucoup ce qu’on peut expliquer dans un article comme celui-ci.

Le résultat d’Euler se généralise aux puissances entières paires supérieures à 2 :

=90

=90 4

4

=

= 6945

6945

=

= 89450

89450

=

= 1093555

1093555

Ces valeurs sont encore des puissances de  divisées par des rationnels (et même par des entiers dans les exemples ci-dessus) et elles sont, comme

divisées par des rationnels (et même par des entiers dans les exemples ci-dessus) et elles sont, comme  2

2 6, transcendantes (a fortiori irrationnelles).

6, transcendantes (a fortiori irrationnelles).

On ne peut finir ce paragraphe sans signaler qu’on ne sait que peu de choses sur les sommes des séries analogues où les exposants2 4

4 6

6 8

8 10

10

sont remplacés par 3

sont remplacés par 3 5

5 7

7 9

9 11

11

. Citons au moins un résultat d’Apéry qui date de 1978 et qui stipule que 113+123+133+

. Citons au moins un résultat d’Apéry qui date de 1978 et qui stipule que 113+123+133+

est irrationnel : nos lecteurs les plus téméraires en trouveront une belle exposition dans l’article de van der Poorten [vdP-79].

est irrationnel : nos lecteurs les plus téméraires en trouveront une belle exposition dans l’article de van der Poorten [vdP-79].

On suppose, sans savoir le démontrer, que les sommes des séries avec les exposants 5 7

7 9

9 11

11 13

13

sont irrationnelles (et même transcendantes). Mais, on n’a que des résultats partiels :

sont irrationnelles (et même transcendantes). Mais, on n’a que des résultats partiels :

- d’après un résultat de Ball et Rivoal (voir [BR-01], voir aussi [T-00] et sa version prétirage librement consultable) une infinité de ces valeurs sont irrationnelles.

- d’après un résultat de Zudilin [Z-04], au moins l’une des quatre sommes avec les exposants 5

7

7 9

9 11 est irrationnelle.

11 est irrationnelle.

On ne sait pas démontrer cette irrationalité pour tous les exposants impairs, ce qui fait de la supposition ci-dessus ce que les mathématiciens appellent une conjecture : une assertion importante, dont on soupçonne la véracité au vu de ce qu’on a déjà analysé mais dont on cherche encore la preuve...

Utiliser la série E=1+1 4+1

4+1 9+

9+

pour calculer

pour calculer  serait une très mauvaise idée : comme on l’a souligné, il faut énormément de termes pour approcher

serait une très mauvaise idée : comme on l’a souligné, il faut énormément de termes pour approcher  avec une grande précision. D’autres séries ne souffrent pas de ce défaut. Donnons-en un exemple dû à Ramanujan, l’un des mathématiciens les plus célèbres du vingtième siècle. C’est l’une des (nombreuses) séries « magiques » qu’il a découvertes :

avec une grande précision. D’autres séries ne souffrent pas de ce défaut. Donnons-en un exemple dû à Ramanujan, l’un des mathématiciens les plus célèbres du vingtième siècle. C’est l’une des (nombreuses) séries « magiques » qu’il a découvertes :

29801

29801 0!4

0!4 3964

3964 00!(1103+(26390

00!(1103+(26390 0))+1!4

0))+1!4 3964

3964 14!(1103+(26390

14!(1103+(26390 1))+2!4

1))+2!4 3964

3964 28!(1103+(26390

28!(1103+(26390 2))+

2))+

2

2 29801

29801

k=0(k!)43964k(4k)!(1103+26390k)

k=0(k!)43964k(4k)!(1103+26390k) où

k=0zk signifie z0+z1+z2+

k=0zk signifie z0+z1+z2+

et m! désigne la factorielle m, c’est-à-dire le produit 1

et m! désigne la factorielle m, c’est-à-dire le produit 1 2

2 3

3

m.

m.

La rapidité de la convergence de R est stupéfiante : 1 R1 ne diffère de

R1 ne diffère de  que de moins de 10−7 et chaque terme supplémentaire fait gagner huit ordres de grandeur à la précision ! (1

que de moins de 10−7 et chaque terme supplémentaire fait gagner huit ordres de grandeur à la précision ! (1 R2 est indistinguable de

R2 est indistinguable de  pour les procédés de calculs ordinaires en « simple précision »).

pour les procédés de calculs ordinaires en « simple précision »).

Des séries avec la somme des chiffres des entiers

On peut trouver de nombreuses séries convergentes dont on sait exprimer de manière « simple » et parfois inattendue la somme. Voici encore deux exemples classiques :

=log2

=log2(ce dernier nombre est le logarithme naturel de 2 et vaut 0 693147

693147

) et, maintenant en se restreignant aux entiers impairs, surprise :

) et, maintenant en se restreignant aux entiers impairs, surprise :

=4

=4

Ce sont deux nombres transcendants dont le rapprochement peut paraître insolite. L’analyse complexe permettrait d’expliquer leur cousinage mais cela nous entraînerait un peu trop loin.

Nous donnons maintenant un exemple peut-être non conventionnel.

Notons s(k) la somme des chiffres du développement décimal de l’entier k (par exemple si k=23, on a s(k)=5). Alors la série de terme général s(k)k(k+1) converge et sa somme est 910log10. Autrement dit

2s(1)+2

2s(1)+2 3s(2)+3

3s(2)+3 4s(3)+4

4s(3)+4 5s(4)+

5s(4)+

=11

=11 2+12

2+12 3+23

3+23 4++14

4++14 5+

5+

=910log10

=910log10

Les lecteurs trouveront des séries du même genre dans l’article [ASS-07] (voir aussi la version prétirage de cet article). Nous ne résisterons pas au plaisir de citer deux autres de ces séries que l’on trouvera dans un article de Sondow : soit N1(n) (respectivement N0(n)) le nombre de 1(respectivement de 0) dans le développement binaire de l’entier n. Alors la constante d’Euler  (que nous avons déjà vue ici) et ce que Sondow appelle la constante d’Euler « alternée »

(que nous avons déjà vue ici) et ce que Sondow appelle la constante d’Euler « alternée »  − que l’on peut définir respectivement par

− que l’on peut définir respectivement par

:=

:= n

n 1

1 1n−lnnn+1

1n−lnnn+1

(comme vu plus haut) et

−:=

−:= n

n 1(−1)n−1

1(−1)n−1 1n−lnnn+1

1n−lnnn+1 =log

=log 4

4

permettent de donner la somme des deux séries ci-dessous :

n

n 12n(2n+1)N1(n)+N0(n)=

12n(2n+1)N1(n)+N0(n)=

et

n

n 12n(2n+1)N1(n)−N0(n)=

12n(2n+1)N1(n)−N0(n)= −

− d’où l’on tire aussi

n

n 1s2(n)2n(2n+1)=2

1s2(n)2n(2n+1)=2 +log4

+log4

où s2(n) est la somme des chiffres binaires de l’entier n. On conjecture qu’aussi bien  que

que  − sont irrationnels (et même que

− sont irrationnels (et même que  et

et  − sont transcendants) mais cette conjecture est toujours ouverte.

− sont transcendants) mais cette conjecture est toujours ouverte.

Un mot sur les produits infinis

De même qu’on s’est intéressé ci-dessus à des expressions du genre u1+u2+u3+

, de même on peut s’intéresser à des produits infinis du genre u1

, de même on peut s’intéresser à des produits infinis du genre u1 u2

u2 u3

u3

. Si l’on suppose que tous les facteurs du produit sont strictement positifs, prendre le logarithme permet de se ramener à l’étude de séries : en effet il suffit d’écrire log(u1

. Si l’on suppose que tous les facteurs du produit sont strictement positifs, prendre le logarithme permet de se ramener à l’étude de séries : en effet il suffit d’écrire log(u1 u2

u2

un)=logu1+logu2+

un)=logu1+logu2+

+logun. Et pourtant, comme pour les séries par rapport aux suites, les produits infinis ont un intérêt propre.

+logun. Et pourtant, comme pour les séries par rapport aux suites, les produits infinis ont un intérêt propre.

Nous nous contenterons d’allécher (peut-être) nos lecteurs avec deux exemples. Le premier est dû à Viète (1540-1603, il est considéré de nos jours comme le premier ou l’un des tout premiers algébristes modernes), et c’est semble-t-il l’un des premiers exemples historiques de produits infinis

2

2 2

2 2+

2+ 2

2 2

2 2+

2+ 2+

2+ 2

2

=2

=2

Le second exemple que nous donnerons ici est peut-être peu connu. Définissons la suite (a(n)) par

- a(n)=1 si la somme des chiffres de l’entier n en base 2 est paire,

- a(n)=−1 si cette somme est impaire.

(Par exemple si n = treize, treize s’écrit 1101 en base 2, donc a(13)=−1, et si n = quinze, quinze s’écrit 1111 en base 2, donc a(15)=+1.) On conviendra aussi que a(0):=1. Alors

21

21 a(0)

a(0)

43

43 a(1)

a(1)

65

65 a(2)

a(2)

=2

=2 2

2

Les lecteurs pourront s’amuser à vérifier que les produits partiels sont respectivement

2 3

2 3 41

41 2 7

2 7 85

85 63

63 41

41 2

2

Conclusion

Je ne sais pas si (mais j’espère que) des lecteurs auront été « fascinés », intéressés ou même amusés par ces exemples. Je signalerai seulement pour finir comme référence sur la Toile pour des séries ou produits infinis non conventionnels la page de J. Sondow.

Remerciement : L’auteur tient à remercier toutes les personnes qui ont relu le texte initial, avec une mention particulière pour G. Jouve et F. Le Roux qui ont suggéré plusieurs améliorations, et une mention spéciale pour J. Buzzi, qui a considérablement enrichi cet article.

Courte bibliographie

[ASS-07] J.-P. Allouche, J. Shallit, J. Sondow, Summation of series defined by counting blocks of digits, Journal of Number Theory 123(2007), 133-143.

[BR-01] K. Ball, T. Rivoal, Irrationalité d’une infinité de valeurs de la fonction zêta aux entiers impairs, Inventiones Mathematica 146 (2001), 193-207.

[Coppo] M. A. Coppo, Une histoire des séries infinies d’Oresme à Euler, Gazette des Mathématiciens 120 (2009), 39-52.

[DMFP-82] F. M. Dekking, M. Mendès France, A. van der Poorten, Folds!, The Mathematical Intelligencer 4 (1982), 130-138, 173-181, 190-195.

[T-00] T. Rivoal, La fonction zêta de Riemann prend une infinité de valeurs irrationnelles aux entiers impairs, Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, Paris, Série I, Mathématiques 331 (2000), 267-270.

[S-80] K. B. Stolarsky, Mapping properties, growth, and uniqueness of Vieta (infinite cosine) products, Pacific J. Math. 89 (1980), 209-227.

[vdP-79] A. van der Poorten, A proof that Euler missed... Apéry’s proof of the irrationality of zeta(3), The Mathematical Intelligencer 1 (1979), 195-203.

[Z-04] W. Zudilin, Arithmetic of linear forms involving odd zeta values, Journal de Théorie des Nombres de Bordeaux 16 (2004), 251-291.

La rédaction d’Images des maths, ainsi que l’auteur, remercient pour leur relecture attentive, les relecteurs dont le pseudonyme est le suivant : Frédéric Le Roux, Guillaume Jouve, chuy .

Notes

[1] Archimède (287 avant J.C. - 212 avant J.C.).

[2] Leonard Euler (1707-1783).

[3] Cette estimation est également due à Euler.

[4] Joseph Fourier, mathématicien et préfet (1768-1830). La théorie des séries de Fourier permet d’écrire une fonction comme une série de fonctions sinus et cosinus multipliées par des constantes. Ces fonctions trigonométriques font intervenir le nombre  .

.

Il y a 8 commentaires ...

21:56 Publié dans Sommes de séries de nombres réels | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

THÉORIE DE LA DÉMONSTRATION

|

1. THÉORIE DE LA DÉMONSTRATION |

Version: 2.1 Revision 2 | Rédacteur: Vincent Isoz | Avancement: ~80%

![]() LISTE DES SUJETS TRAITÉS SUR CETTE PAGE

LISTE DES SUJETS TRAITÉS SUR CETTE PAGE

SOURCE : http://www.sciences.ch/htmlfr/arithmetique/arithmetiqueth...

Nous avons choisi de commencer l'étude de la mathématique appliquée par la théorie qui nous semble la plus fondamentale et la plus importante dans le domaine des sciences pures et exactes.

La théorie de la démonstration et du calcul propositionnel (logique) a trois objectifs dans le cadre de ce site :

1. Apprendre au lecteur comment raisonner et à démontrer et cela indépendamment de la spécialisation étudiée

2. Montrer que le processus d'une démonstration est indépendante du langage utilisé

3. Se préparer à la théorie de la logique et au théorème d'incomplétude de Gödel ainsi qu'aux automates (cf. chapitre d'Informatique Théorique).

Le théorème de Gödel est le point le plus passionnant car si nous définissons une religion comme un système de pensée qui contient des affirmations indémontrables, alors elle contient des éléments de foi, et Gödel nous enseigne que les mathématiques sont non seulement une religion, mais que c'est alors la seule religion capable de prouver qu'elle en est une!

R1. Il est (très) fortement conseillé de lire en parallèle à ce chapitre, ceux sur la théorie des automates et de l'algèbre de Boole disponibles dans la section d'Informatique Théorique du site.

R2. Il faut prendre cette théorie comme une curiosité sympathique mais qui n'amène fondalement pas grand chose excepté des méthodes de travail/raisonnement. Par ailleurs, son objectif n'est pas de démontrer que tout est démontrable mais que toute démonstration peut se faire sur un langage commun à partir d'un certain nombre de règles.

Souvent, quand un étudiant arrive dans une classe supérieure, il a surtout appris à calculer, à utiliser des algorithmes mais relativement peu voire pas du tout à raisonner. Pour tous les raisonnements, le support visuel est un outil puissant, et les personnes qui ne voient pas qu'en traçant telle ou telle courbe droite la solution apparaît ou qui ne voient pas dans l'espace sont très pénalisées.

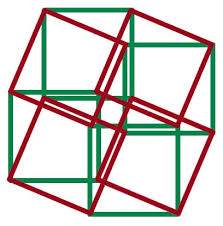

Lors des études secondaires, nous manipulons déjà des objets inconnus, mais c'est surtout pour faire des calculs, et quand nous raisonnons sur des objets représentés par des lettres, nous pouvons remplacer ceux-ci visuellement par un nombre réel, un vecteur, etc. A partir d'un certain niveau, nous demandons aux personnes de raisonner sur des structures plus abstraites, et donc de travailler sur des objets inconnus qui sont des éléments d'un ensemble lui-même inconnu, par exemple les éléments d'un groupe quelconque (cf. chapitre de Théorie Des Ensembles). Ce support visuel n'existe alors plus.

Nous demandons ainsi souvent aux étudiants de raisonner, de démontrer des propriétés, mais personne ne leur a jamais appris à raisonner convenablement, à écrire des preuves. Si nous demandons à un étudiant de licence ce qu'est une démonstration, il a très probablement quelque difficulté à répondre. Il peut dire que c'est un texte dans lequel on trouve des "mots clés": "donc", "parce que", "si", "si et seulement si", "prenons un x tel que", "supposons que", "cherchons une contradiction", etc. Mais il est incapable de donner la grammaire de ces textes ni même ces rudiments, et d'ailleurs, ses enseignants, s'ils n'ont pas suivi de cours, en seraient probablement incapables aussi.

Pour comprendre cette situation, rappelons que pour parler un enfant n'a pas besoin de connaître la grammaire. Il imite son entourage et cela marche très bien : un enfant de six ans sait utiliser des phrases déjà compliquées quant à la structure grammaticale sans avoir jamais fait de grammaire. La plupart des enseignants ne connaissent pas non plus la grammaire du raisonnement mais, chez eux, le processus d'imitation a bien marché et ils raisonnent correctement. L'expérience de la majorité des enseignants d'université montre que ce processus d'imitation marche bien chez les très bons étudiants, et alors il est suffisant, mais il marche beaucoup moins bien, voire pas du tout, chez beaucoup d'autres.

Tant que le degré de complexité est faible (notamment lors d'un raisonnement de type "équationnel"), la grammaire ne sert à rien, mais quand il augmente ou quand on ne comprend pas pourquoi quelque chose est faux, il devient nécessaire de faire un peu de grammaire pour pouvoir progresser. Les enseignants et les étudiants connaissent bien la situation suivante: dans un devoir, le correcteur a barré toute une page d'un grand trait rouge et mis "faux" dans la marge. Quand l'étudiant demande ce qui est faux, le correcteur ne peut que dire des choses du genre "ça n'a aucun rapport avec la démonstration demandée", "rien n'est juste", ..., ce qui n'aide évidemment pas l'étudiant à comprendre. Cela vient en partie, du fait que le texte rédigé par l'étudiant utilise les mots voulus mais dans un ordre plus ou moins aléatoire et qu'on ne peut donner de sens à l'assemblage de ces mots. De plus, l'enseignant n'a pas les outils nécessaires pour pouvoir expliquer ce qui ne va pas. Il faut donc les lui donner!

Ces outils existent mais sont assez récents. La théorie de la démonstration est une branche de la logique mathématique dont l'origine est la crise des fondements : il y a eu un doute sur ce que nous avions le "droit" de faire dans un raisonnement mathématique (voir la "crise des fondements" plus loin). Des paradoxes sont apparus, et il a alors été nécessaire de préciser les règles de démonstration et de vérifier que ces règles ne sont pas contradictoires. Cette théorie est apparue au début du 20ème siècle, ce qui est très peu puisque l'essentiel des mathématiques enseignées en première moitié de l'université est connu depuis le 16ème-17ème siècle.

LA CRISE DES FONDEMENTS

Pour les premiers Grecs, la géométrie était considérée comme la forme la plus haute du savoir, une puissante clé pour les mystères métaphysiques de l'Univers. Elle était plutôt une croyance mystique, et le lien entre le mysticisme et la religion était rendu explicite dans des cultes comme ceux des Pythagoriciens. Aucune culture n'a depuis déifié un homme pour avoir découvert un théorème géométrique! Plus tard, les mathématiques furent considérées comme le modèle d'une connaissance a priori dans la tradition aristotélicienne du rationalisme.

L'étonnement des Grecs pour les mathématiques ne nous a pas quitté, on le retrouve sous la traditionnelle métaphore des mathématiques comme "Reine des Science". Il s'est renforcé avec les succès spectaculaires des modèles mathématiques dans la science, succès que les Grecs (ignorant même la simple algèbre) n'avaient pas prévus. Depuis la découverte par Isaac Newton du calcul intégral et de la loi du carré inverse de la gravité, à la fin des années 1600, les sciences phénoménales et les plus hautes mathématiques étaient restées en étroite symbiose - au point qu'un formalisme mathématique prédictif était devenu le signe distinctif d'une "science dure".

Après Newton, pendant les deux siècles qui suivirent, la science aspira à ce genre de rigueur et de pureté qui semblaient inhérentes aux mathématiques. La question métaphysique semblait simple: les mathématiques possédaient une connaissance a priori parfaite, et parmi les sciences, celles qui étaient capables de se mathématiser le plus parfaitement étaient les plus efficaces pour la prédiction des phénomènes. La connaissance parfaite consistait donc dans un formalisme mathématique qui, une fois atteint par la science et embrassant tous les aspects de la réalité, pouvait fonder une connaissance empirique a postériori sur une logique rationnelle a priori. Ce fut dans cet esprit que Jean-Antoine Nicolas de Cartitat, marquis de Condorcet (philosophe et mathématicien français), entreprit d'imaginer la description de l'Univers entier comme un ensemble d'équation différentielles partielles se résolvant les unes après les autres.

La première faille dans cette image inspiratrice apparut dans la seconde moitié du 19ème siècle, quand Riemann et Lobachevsky prouvèrent séparément que l'axiome des parallèles d'Euclides pouvait être remplacé par d'autres qui produisaient des géométries "consistantes" (nous reviendrons sur ce terme plus loin). La géométrie de Riemann prenait modèle sur une sphère, celle de Lobachevsky, sur la rotation d'un hyperboloïde.

L'impact de cette découverte a été obscurci plus tard par de grands chamboulements, mais sur le moment, il fut un coup de tonnerre dans le monde intellectuel. L'existence de systèmes axiomatiques mutuellement inconsistants, et dont chacun pouvait servir de modèle à l'Univers phénoménal, remettait entièrement en question la relation entre les mathématiques et la théorie physique.

Quand on ne connaissait qu'Euclide, il n'y avait qu'une géométrie possible. On pouvait croire que les axiomes d'Euclide constituaient un genre de connaissance parfaite a priori sur la géométrie dans le monde phénoménal. Mais soudain, nous avons eu trois géométries, embarrassantes pour les subtilités métaphysiques.

Pourquoi aurions-nous à choisir entre les axiomes de la géométrie plane, sphérique et hyperbolique comme descriptions de la géométrie du réel? Parce que toutes les trois sont consistantes, nous ne pouvons en choisir aucune comme fondement a priori - le choix doit devenir empirique, basé sur leur pouvoir prédictif dans une situation donnée.

Bien sûr, Les théoriciens de la physique ont longtemps été habitués à choisir des formalismes pour poser un problème scientifique. Mais il était admis largement, si ce n'est inconsciemment, que la nécessité de procéder ainsi était fonction de l'ignorance humaine, et qu'avec de la logique ou des mathématiques assez bonnes, on pouvait déduire le bon choix à partir de premiers principes, et produire des descriptions à priori de la réalité, qui devaient être confirmées après coup par une vérification empirique.

Cependant, la géométrie euclidienne, considérée pendant plusieurs centaines d'années comme le modèle de la perfection axiomatique des mathématiques, avait été détrônée. Si l'on ne pouvait connaître a priori quelque chose d'aussi fondamental que la géométrie dans l'espace, quel espoir restait-il pour une pure théorie rationnelle qui embrasserait la totalité de la nature ? Psychologiquement, Riemann et Lobachevsky avaient frappé au coeur de l'entreprise mathématique telle qu'elle avait été conçue jusqu'alors.

De plus, Riemann et Lobachevsky remettaient la nature de l'intuition mathématique en question. Il avait été facile de croire implicitement que l'intuition mathématique était une forme de perception - une façon d'entrevoir le monde platonicien derrière la réalité. Mais avec deux autres géométries qui bousculaient celle d'Euclide, personne ne pouvait plus être sûr de savoir à quoi le monde ressemblait.

Les mathématiciens répondirent à ce double problème avec un excès de rigueur, en essayant d'appliquer la méthode axiomatique à toutes les mathématiques. Dans la période pré-axiomatique, les preuves reposaient souvent sur des intuitions communément admises de la "réalité" mathématique, qui ne pouvaient plus être considérées automatiquement comme valides.

La nouvelle façon de penser les mathématiques conduisait à une série de succès spectaculaires. Pourtant cela avait aussi un prix. La méthode axiomatique rendait la connexion entre les mathématiques et la réalité phénoménale toujours plus étroite. En même temps, des découvertes suggéraient que les axiomes mathématiques qui semblaient être consistants avec l'expérience phénoménale pouvait entraîner de vertigineuses contradictions avec cette expérience.

La majorité des mathématiciens devinrent rapidement des "formalistes", soutenant que les mathématiques pures ne pouvaient qu'être considérées philosophiquement comme une sorte de jeu élaboré qui se jouait avec des signes sur le papier (c'est la théorie qui sous-tend la prophétique qualification des mathématiques de "système à contenu nul" par Robert Heinlein). La croyance "platonicienne" en la réalité des objets mathématiques, à l'ancienne manière, semblait bonne pour la poubelle, malgré le fait que les mathématiciens continuaient à se sentir comme les platoniciens durant le processus de découverte des mathématiques.

Philosophiquement, donc, la méthode axiomatique conduisait la plupart des mathématiciens à abandonner les croyances antérieures en la spécificité métaphysique des mathématiques. Elle produisit aussi la rupture contemporaine entre les mathématiques pures et appliquées. La plupart des grands mathématiciens du début de la période moderne - Newton, Leibniz, Fourier, Gauss et les autres - s'occupaient aussi de science phénoménale. La méthode axiomatique avait couvé l'idée moderne du mathématicien pur comme un super esthète, insoucieux de la physique. Ironiquement, le formalisme donnait aux purs mathématiciens un mauvais penchant à l'attitude platonicienne. Les chercheurs en mathématiques appliquées cessèrent de côtoyer les physiciens et apprirent à se mettre à leur traîne.

Ceci nous emmène au début du 20ème siècle. Pour la minorité assiégée des platoniciens, le pire était encore à venir. Cantor, Frege, Russell et Whitehead montrèrent que toutes les mathématiques pures pouvaient être construites sur le simple fondement axiomatique de la théorie des ensembles. Cela convenait parfaitement aux formalistes: les mathématiques se réunifiaient, du moins en principe, à partir d'un faisceau de petits jeux détachés d'un grand. Les platoniciens aussi étaient satisfaisaits, sil en survenait une grande structure, clé de voûte consistante pour toutes les mathématiques, la spécificité métaphysique des mathématiques pouvait encore être sauvée.

D'une façon négative, pourtant, un platonicien eut le dernier mot. Kurt Gödel mit son grain de sable dans le programme formaliste d'axiomatisation quand il démontra que tout système d'axiomes assez puissant pour inclure les entiers devait être soit inconsistant (contenir des contradictions) soit incomplet (trop faible pour décider de la justesse ou de la fausseté de certaines affirmations du système). Et c'est plus ou moins où en sont les choses aujourd'hui. Les mathématiciens savent que de nombreuses tentatives pour faire avancer les mathématiques comme une connaissance a priori de l'Univers doivent se heurter à de nombreux paradoxes et à l'impossibilité de décider quel système axiomatique décrit les mathématiques réelles. Ils ont été réduits à espérer que les axiomatisations standard ne soient pas inconsistantes mais incomplètes, et à se demander anxieusement quelles contradictions ou quels théorèmes indémontrables attendent d'être découverts ailleurs.

Cependant, sur le front de l'empirisme, les mathématiques étaient toujours un succès spectaculaire en tant qu'outil de construction théorique. Les grands succès de la physique du 20ème siècle (la relativité générale et la physique quantique) poussaient si loin hors du royaume de l'intuition physique, qu'ils ne pouvaient être compris qu'en méditant profondément sur leurs formalismes mathématiques, et en prolongeant leurs conclusions logiques, même lorsque ces conclusions semblaient sauvagement bizarres. Quelle ironie! Au moment même où la perception mathématique en venait à paraître toujours moins fiable dans les mathématiques pures, elle devenait toujours plus indispensable dans les sciences phénoménales.

À l'opposé de cet arrière-plan, l'applicabilité des mathématiques à la science phénoménale pose un problème plus épineux qu'il n'apparaît d'abord. Le rapport entre les modèles mathématiques et la prédiction des phénomènes est complexe, pas seulement dans la pratique mais dans le principe. D'autant plus complexe que, comme nous le savons maintenant, il y a des façons d'axiomatiser les mathématiques qui s'excluent!

Mais pourquoi existe-t-il seulement de bons choix de modèle mathématique ? C'est à dire, pourquoi y a-t-il un formalisme mathématique, par exemple pour la physique quantique, si productif qu'il prédit réellement la découverte de nouvelles particules observables ?

Pour répondre à cette question nous observerons qu'elle peut, aussi bien, fonctionner comme une sorte de définition. Pour beaucoup de système phénoménaux, de tels formalismes prédictifs exacts n'ont pas été trouvés, et aucun ne semble plausible. Les poètes aiment marmonner sur le coeur des hommes, mais on peut trouver des exemples plus ordinaires : le climat, où le comportement d'une économie supérieure à celle d'un village, par exemple - systèmes si chaotiquement interdépendants que la prédiction exacte est effectivement impossible (pas seulement dans les faits mais en principe).

PARADOXES

Dès l'antiquité, certains logiciens avaient constaté la présence de nombreux paradoxes au sein de la rationalité. En fait, nous pouvons dire que malgré leur nombre, ces paradoxes ne sont que les illustrations d'un petit nombre de structures paradoxales. Attardons nous à exposer à titre de culture générale les plus connus.

![]() Exemples:

Exemples:

E1. Le paradoxe de la classe des classes (Russell)

Il existe deux types de classes : celles qui se contiennent elles-mêmes (ou classes réflexives : la classe des ensembles non-vides, la classe des classes,...) et celles qui ne se contiennent pas elles-mêmes (ou classes irréflexives : la classe des travaux à rendre, la classe des oranges sanguines, ...). La question posée est la suivante : la classe des classes irréflexives est-elle elle même réflexive ou irréflexive? Si elle est réflexive, elle se contient et se trouve rangée dans la classe des classes irréflexives qu'elle constitue, ce qui est contradictoire. Si elle est irréflexive, elle doit figurer dans la classe des classes irréflexives qu'elle constitue et devient ipso facto réflexive, nous sommes face à une nouvelle contradiction.

E2. Le paradoxe du bibliothécaire (Gonseth)

Dans une bibliothèque, il existe deux types de catalogues. Ceux qui se mentionnent eux-mêmes et ceux qui ne se mentionnent pas. Un bibliothécaire doit dresser le catalogue de tous les catalogues qui ne se mentionnent pas eux-mêmes. Arrivé au terme de son travail, notre bibliothécaire se demande s'il convient ou non de mentionner le catalogue qu'il est précisément en train de rédiger. A ce moment, il est frappé de perplexité. Si ne le mentionne pas, ce catalogue sera un catalogue qui ne se mentionne pas et qui devra dès lors figurer dans la liste des catalogues ne se mentionnant pas eux-mêmes. D'un autre côté, s'il le mentionne, ce catalogue deviendra un catalogue qui se mentionne et qui ne doit donc pas figurer dans ce catalogue, puisque celui-ci est le catalogue des catalogues qui ne se mentionnent pas.

E3. Le paradoxe du menteur (variante)

Définissons provisoirement le mensonge comme l'action de formuler une proposition fausse. Le poète crétois Epiménide affirme : "Tous les Crétois sont des menteurs", soit la proposition P. Comment décider de la valeur de vérité de P ? Si P est vraie, comme Epiménide est Crétois, P doit être fausse. Il faut donc que P soit fausse pour pouvoir être vraie, ce qui est contradictoire. P est donc fausse. Remarquons qu'on ne peut pas en déduire, comme dans le véritable paradoxe du menteur, que P doit aussi être vraie.

RAISONNEMENT HYPOTHETICO-DEDUCTIF

Le raisonnement hypothético-déductif est, nous le savons, la capacité qu'a l'apprenant de déduire des conclusions à partir de pures hypothèses et pas seulement d'une observation réelle. C'est un processus de réflexion qui tente de dégager une explication causale d'un phénomène quelconque (nous y reviendrons lors de nos premiers pas en physique). L'apprenant qui utilise ce type de raisonnement commence par formuler une hypothèse et essaie ensuite de confirmer ou d'infirmer son hypothèse selon le schéma synoptique ci-dessous :

(1.1)

La procédure déductive consiste à tenir pour vrai, à titre provisoire, cette proposition première que nous appelons, en logique "le prédicat" (voir plus bas) et à en tirer toutes les conséquences logiquement nécessaires, c'est-à-dire à en rechercher les implications.

![]() Exemple:

Exemple:

Soit la proposition P : "X est un homme", elle implique la proposition suivante Q : X est mortel.

L'expression ![]() (si c'est un homme il est nécessairement mortel) est un implication prédicative (d'où le terme "prédicat"). Il n'y a pas dans cet exemple de cas où nous puissions énoncer P sans Q. Cet exemple est celui d'une implication stricte, telle que nous la trouvons dans le "syllogisme" (figure logique du raisonnement).

(si c'est un homme il est nécessairement mortel) est un implication prédicative (d'où le terme "prédicat"). Il n'y a pas dans cet exemple de cas où nous puissions énoncer P sans Q. Cet exemple est celui d'une implication stricte, telle que nous la trouvons dans le "syllogisme" (figure logique du raisonnement).

CALCUL PROPOSITIONNEL

Le "calcul propositionnel" (ou "logique propositionnelle") est un préliminaire absolument indispensable pour aborder une formation en sciences, philosophie, droit, politique, économie, etc. Ce type de calcul autorise des procédures de décisions ou tests. Ceux-ci permettent de déterminer dans quel cas une expression (proposition) logique est vraie et en particulier si elle est toujours vraie.

Définitions:

D1. Une expression toujours vraie quel que soit le contenu linguistique des variables qui la composent est appelée une "expression valide", une "tautologie", ou encore une "loi de la logique propositionnelle".

D2. Un expression toujours fausse est appelée une "contradiction" ou "antologie"

D3. Une expression qui est parfois vraie, parfois fausse est appelée une "expression contingente"

D4. Nous appelons "assertion" une expression dont nous pouvons dire sans ambiguïté s'il elle est vraie ou fausse.

D5. Le "langage objet" est le langage utilisé pour écrire les expressions logiques.

D6. Le "métalangage" est le langage utilisé pour parler du langage objet dans la langue courante

R1. Il existe des expressions qui ne sont effectivement pas des assertions. Par exemple, l'énoncé : "cet énoncé est faux", est un paradoxe qui ne peut être ni vrai, ni faux.

R2. Soit un expression logique A. Si celle-ci est une tautologie, nous la notons fréquemment ![]() et s'il l'expression est une contradiction, nous la notons

et s'il l'expression est une contradiction, nous la notons ![]() .

.

PROPOSITIONS

Définition: En logique, une "proposition" est une affirmation qui a un sens. Cela veut dire que nous pouvons dire sans ambiguïté si cette affirmation est vraie (V) ou fausse (F). C'est ce que nous appelons le "principe du tiers exclu".

![]() Exemple:

Exemple:

"Je mens" n'est pas une proposition. Si nous supposons que cette affirmation est vraie, elle est une affirmation de sa propre invalidité, donc nous devrions conclure qu'elle est fausse. Mais si nous supposons qu'elle est fausse, alors l'auteur de cette affirmation ne ment pas, donc il dit la vérité, aussi la proposition serait vraie.

Définition: Une proposition en logique binaire (où les propositions sont soit vraies, soit fausses) n'est donc jamais vraie et fausse à la fois. C'est que nous appelons le "principe de non-contradiction".

Ainsi, une propriété sur l'ensemble E des propositions est une application P de E dans l'ensemble des "valeurs de vérité" :

![]() (1.2)

(1.2)

Nous parlons de "sous-ensemble associé", lorsque la proposition engendre uniquement une partieE' de E et inversement.

![]() Exemple:

Exemple:

Dans ![]() , si P(x) s'énonce "x est pair" , alors

, si P(x) s'énonce "x est pair" , alors ![]() ce qui est bien seulement un sous-ensemble associé de E mais de même cardinal (cf. chapitre Théorie Des Ensembles).

ce qui est bien seulement un sous-ensemble associé de E mais de même cardinal (cf. chapitre Théorie Des Ensembles).

Définition: Soit P une propriété sur l'ensemble E. Une propriété Q sur E est une "négation" de P si et seulement si, pour tout ![]() :

:

- ![]() est F si P(x) est V

est F si P(x) est V

- ![]() est V si P(x) est F

est V si P(x) est F

Nous pouvons rassembler ces conditions dans une table dite "table de vérité" :

|

P |

Q |

|

V |

F |

|

F |

V |

En d'autres termes, P et Q ont toujours des valeurs de vérité contraires. Nous noterons ce genre d'énoncé "Q est une négation de P" :

![]() (1.3)

(1.3)

où le symbole ![]() est le "connecteur de négation".

est le "connecteur de négation".

CONNECTEURS

Il y a d'autres types de connecteurs en logique :

Soit P et Q deux propriétés définies sur le même ensemble E. ![]() (lire "P ou Q") est une propriété sur E définie par :

(lire "P ou Q") est une propriété sur E définie par :

- ![]() est vraie si au moins l'une des propriétés P, Q est vraie

est vraie si au moins l'une des propriétés P, Q est vraie

- ![]() est fausse sinon

est fausse sinon

Nous pouvons créer la table de vérité du "connecteur OU" ou "connecteur de disjonction" ![]() :

:

|

P |

Q |

|

|

V |

V |

V |

|

V |

F |

V |

|

F |

V |

V |

|

F |

F |

F |

Il est facile de se convaincre que, si les parties P, Q de E sont respectivement associées aux propriétés P, Q que ![]() (cf. chapitre Théorie Des Ensembles) est associé à

(cf. chapitre Théorie Des Ensembles) est associé à ![]() .

.

(1.4)

(1.4)

Le connecteur ![]() est associatif. Pour s'en convaincre, il suffit de faire une table vérité où nous vérifions que :

est associatif. Pour s'en convaincre, il suffit de faire une table vérité où nous vérifions que :

![]() (1.5)

(1.5)

Il existe également le "connecteur ET" ou "connecteur de conjonction" ![]() pour quel que soientP, Q deux propriétés définies sur E,

pour quel que soientP, Q deux propriétés définies sur E, ![]() est une propriété sur E définie par :

est une propriété sur E définie par :

- ![]() est vraie si toutes les deux propriétés P, Q sont vraies

est vraie si toutes les deux propriétés P, Q sont vraies

- ![]() est fausse sinon

est fausse sinon

Nous pouvons créer la table de vérité du connecteur ![]() :

:

|

P |

Q |

|

|

V |

V |

V |

|

V |

F |

F |

|

F |

V |

F |

|

F |

F |

F |

Il est également facile de se convaincre que, si les parties P, Q de E sont respectivement associées aux propriétés P, Q que ![]() (cf. chapitre Théorie Des Ensembles) est associé à

(cf. chapitre Théorie Des Ensembles) est associé à ![]() :

:

(1.6)

(1.6)

Le connecteur ![]() est associatif. Pour s'en convaincre, il suffit aussi de faire une table vérité où nous vérifions que:

est associatif. Pour s'en convaincre, il suffit aussi de faire une table vérité où nous vérifions que:

![]() (1.7)

(1.7)

Les connecteurs ![]() sont distributifs l'un sur l'autre. A l'aide d'une simple table de vérité, nous prouvons que:

sont distributifs l'un sur l'autre. A l'aide d'une simple table de vérité, nous prouvons que:

![]() (1.8)

(1.8)

ainsi que:

![]() (1.9)

(1.9)

Une négation de ![]() est

est ![]() une négation de

une négation de ![]() est

est ![]() tel que pour résumer:

tel que pour résumer:

![]() (1.10)

(1.10)

A nouveau, ces propriétés peuvent se démontrer par une simple table de vérité.

Revenons maintenant sur le "connecteur d'implication logique" appelé aussi parfois le "conditionnel" noté "![]() "

"

Soient P, Q deux propriétés sur E. ![]() est une propriété sur E définie par:

est une propriété sur E définie par:

- ![]() est fausse si P est vraie et Q fausse

est fausse si P est vraie et Q fausse

- ![]() est vraie sinon

est vraie sinon

En d'autres termes, P implique logiquement Q signifie que Q est vrai pour toute évaluation pour laquelle P est vraie. L'implication représente donc le "si... alors.."

Si nous écrivons la table de vérité de l'implication (attention à l'avant dernière ligne !!!) :

Si ![]() , nous pouvons dire que pour que Q soit vraie, il suffit que P soit vraie (effectivement l'implication sera vraie si P est vraie ou fausse selon la table de vérité). Donc P est une condition suffisante de Q (mais non nécessaire!). D'un autre côté,

, nous pouvons dire que pour que Q soit vraie, il suffit que P soit vraie (effectivement l'implication sera vraie si P est vraie ou fausse selon la table de vérité). Donc P est une condition suffisante de Q (mais non nécessaire!). D'un autre côté, ![]() est équivalent à

est équivalent à ![]() . Donc, si Q est fausse, il est impossible que P soit vraie (pour que l'implication reste vraie bien sûr!). Donc finalement Q est une condition nécessaire de P.

. Donc, si Q est fausse, il est impossible que P soit vraie (pour que l'implication reste vraie bien sûr!). Donc finalement Q est une condition nécessaire de P.

![]() Exemples:

Exemples:

E1. Soit la proposition : "Si tu obtiens ton diplôme, je t'achète un ordinateur"

Parmi tous les cas, un seul correspond à une promesse non tenue: celui où l'enfant à son diplôme, et n'a toujours pas d'ordinateur (deuxième ligne dans le tableau).

Et le cas où il n'a pas le diplôme, mais reçoit quand même un ordinateur? Il est possible qu'il ait été longtemps malade et a raté un semestre, et le père a le droit d'être bon.

Que signifie cette promesse, que nous écrirons aussi : "Tu as ton diplôme ![]() je t'achète un ordinateur" ? Exactement ceci:

je t'achète un ordinateur" ? Exactement ceci:

- Si tu as ton diplôme, c'est sûr, je t'achète un ordinateur (je ne peux pas ne pas l'acheter)

- Si tu n'as pas ton diplôme, je n'ai rien dit

E2. De toute proposition fausse nous pouvons déduire toute proposition (deux dernières lignes)

C'est un exemple plutôt anecdotique : dans un cours de Russell portant sur le fait que d'une proposition fausse, toute proposition peut être déduite, un étudiant lui posa la question suivante :

- "Prétendez-vous que de 2 + 2 = 5, il s'ensuit que vous êtes le pape ? "

- "Oui", fit Russell

- "Et pourriez-vous le prouver !", demanda l'étudiant sceptique

- "Certainement", réplique Russell, qui proposa sur le champ la démonstration suivante.

(1) Supposons que 2 + 2 = 5

(2) Soustrayons 2 de chaque membre de l'égalité, nous obtenons 2 = 3

(3) Par symétrie, 3 = 2

(4) Soustrayant 1 de chaque côté, il vient 2 =1

Maintenant le pape et moi sommes deux. Puisque 2 = 1, le pape et moi sommes un. Par suite, je suis le pape.

Sur ce ...

Le connecteur d'implication est essentiel en mathématiques, philosophie, etc. C'est un des fondements de toute démonstration, preuve ou déduction.

Le connecteur d'implication a comme propriétés (vérifiables à l'aide de la table de vérité ci-dessous) :

![]() (1.11)

(1.11)

conséquence de la dernière propriété (à nouveau vérifiable par une table de vérité) :

![]() (1.12)

(1.12)

Le "connecteur d'équivalence logique" ou "bi-conditionnel" noté "![]() " ou "

" ou "![]() " signifiant par définition que :

" signifiant par définition que :

![]() (1.13)

(1.13)

en d'autres termes, la première expression a la même valeur pour toute évaluation de la deuxième.

Ce que nous pouvons vérifier à l'aide d'une table de vérité:

|

P |

Q |

|

|

V |

V |

V |

|

V |

F |

F |

|

F |

V |

V |

|

F |

F |

V |

|

P |

Q |

|

|

|

|

V |

V |

V |

V |

V |

|

V |

F |

F |

V |

F |

|

F |

V |

V |

F |

F |

|

F |

F |

V |

V |

V |

![]() signifie bien (lorsqu'il est vrai!) que "P et Q ont toujours la même valeur de vérité" ou encore "P et Q sont équivalents". C'est vrai si P et Q ont même valeur, faux dans tout cas contraire.

signifie bien (lorsqu'il est vrai!) que "P et Q ont toujours la même valeur de vérité" ou encore "P et Q sont équivalents". C'est vrai si P et Q ont même valeur, faux dans tout cas contraire.

Bien évidemment (c'est une tautologie) :

![]() (1.14)

(1.14)

La relation ![]() équivaut donc à ce que P soit une condition nécessaire et suffisante de Q et à ce que Q soit une condition nécessaire et suffisante de P.

équivaut donc à ce que P soit une condition nécessaire et suffisante de Q et à ce que Q soit une condition nécessaire et suffisante de P.

La conclusion, est que les conditions de type "nécessaire, suffisant, nécessaire et suffisant" peuvent être reformulés avec les termes "seulement si", "si", "si et seulement si".

Ainsi :

1. ![]() traduit le fait que Q est une condition nécessaire pour P ou dit autrement, P est vraieseulement si Q est vraie (dans le table de vérité, lorsque

traduit le fait que Q est une condition nécessaire pour P ou dit autrement, P est vraieseulement si Q est vraie (dans le table de vérité, lorsque ![]() prend la valeur 1 on constate bien que P vaut 1 seulement si Q vaut 1 aussi). On dit aussi, si P est vraie alors Q est vraie.

prend la valeur 1 on constate bien que P vaut 1 seulement si Q vaut 1 aussi). On dit aussi, si P est vraie alors Q est vraie.

2. ![]() ou ce qui reviens au même

ou ce qui reviens au même ![]() traduit le fait que Q est une condition suffisante pourP ou dit autrement, P est vraie si Q est vraie (dans le table de vérité, lorsque

traduit le fait que Q est une condition suffisante pourP ou dit autrement, P est vraie si Q est vraie (dans le table de vérité, lorsque ![]() prend la valeur 1 on constate bien que P vaut 1 si Q vaut 1 aussi).

prend la valeur 1 on constate bien que P vaut 1 si Q vaut 1 aussi).

3. ![]() traduit le fait que Q est une condition nécessaire et suffisante pour P ou dit autrement, Pest vraie si et seulement si Q est vraie (dans le table de vérité, lorsque

traduit le fait que Q est une condition nécessaire et suffisante pour P ou dit autrement, Pest vraie si et seulement si Q est vraie (dans le table de vérité, lorsque ![]() prend la valeur 1 on constate bien que P vaut 1 si Q vaut 1 et seulement si Q vaut 1).

prend la valeur 1 on constate bien que P vaut 1 si Q vaut 1 et seulement si Q vaut 1).

La première étape du calcul propositionnel est donc la formalisation des énoncés du langage naturel. Pour réaliser ce travail, le calcul propositionnel fournit finalement trois types d'outils :

1. Les "variables propositionnelles" (P, Q, R,...) symbolisent des propositions simples quelconques. Si la même variable apparaît plusieurs fois, elle symbolise chaque fois la même proposition.

2. Les cinq opérateurs logiques : ![]()

3. Les signes de ponctuation se réduisent aux seules parenthèses ouvrante et fermante qui organisent la lecture de manière à éviter toute ambiguïté.

Voici un tableau récapitulatif :

|

Description |

Symbole |

Utilisation |

|

La "négation" est un opérateur qui ne porte que sur une proposition, il est unaire ou monadique. "Il ne pleut pas" s'écrit |

|

|

|

La "conjonction" ou "produit logique" est un opérateur binaire, elle met en relation deux propositions. "Tout homme est mortel ET Ma voiture perd de l'huile" s'écrit |

|

|

|

La "disjonction" ou "somme logique" est, elle aussi, un opérateur binaire. |

|

|

|

"L'implication" est également un opérateur binaire. Elle correspond, en gros, au schéma linguistique "Si...alors...". "Si j'ai le temps, j'irai au cinéma" s'écrit |

|

|

|

La "bi-implication" est, elle aussi, binaire : elle symbolise les expressions "... si et seulement si..." et "... est équivalent à..." L'équivalence entre deux propositions est vraie si celles-ci ont la même valeur de vérité. La bi-implication exprime donc aussi une forme d'identité et c'est pourquoi elle est souvent utilisée dans les définitions. |

|

|

Tableau: 1.6 - Récapitulatif des opérateurs

Il est possible d'établir des équivalences entre ces opérateurs. Nous avons déjà vu comment le bi-conditionnel pouvait se définir comme un produit de conditionnels réciproques, voyons maintenant d'autres équivalences :

(1.15)

(1.15)

Sont à noter également les deux relations de De Morgan (cf. chapitre d'Algèbre de Boole) :

(1.16)

(1.16)

Elles permettent de transformer la disjonction en conjonction et vice-versa :

(1.17)

(1.17)

PROCÉDURES DE DÉCISION

Nous avons introduit précédemment les éléments de base nous permettant d'opérer sur des expressions à partir de propriétés (variables propositionnelles) sans toutefois dire grand chose quant à la manipulation de ces expressions. Alors, il convient maintenant de savoir qu'en calcul propositionel qu'il existe deux manières d'établir qu'une proposition est un loi de la logique propositionnelle. Nous pouvons soit :

1. Employer des procédures non axiomatisées

2. Recourir à des procédures axiomatiques et démonstratives

PROCÉDURES DE DÉCISIONS NON AXIOMATISÉES

Plusieurs de ces méthodes existent mais nous nous limiterons ici à la plus simple et à la plus parlante d'entre elles, celle du calcul matriciel, souvent appelée aussi "méthodes des tables de vérité".

La procédure de construction est comme nous l'avons vu précédemment assez simple. Effectivement, la valeur de vérité d'une expression complexe est fonction de la valeur vérité des énoncés plus simples qui la composent, et finalement fonction de la valeur de vérité des variables propositionelles qui la composent. En envisageant toutes les combinaisons possibles des valeurs de vérité des variables de propositionnelles, nous pouvons déterminer les valeurs de vérité de l'expression complexe.

Les tables de vérité, comme nous l'avons vu, permettent donc de décider, à propos de toute proposition, si celle-ci est une tautologie (toujours vraie), une contradiction (toujours fausse) ou une expression contingente (parfois vraie, parfois fausse).

Nous pouvons ainsi distinguer quatre façons de combiner les variables propositionnelles, les paranthèses et les connecteurs :

La méthode des tables de vérité permet de déterminer le type d'expression bien formée face auquel nous nous trouvons. Elle n'exige en principe aucune invention, c'est une procédure mécanique. Les procédures axiomatisées, en revanche, ne sont pas entièrement mécaniques. Inventer une démonstration dans le cadre d'un système axiomatisé demande parfois de l'habilité, de l'habitude ou de la chance. Pour ce qui est des tables de vérité, voici la marche à suivre :

Lorsqu'on se trouve face à un expression bien formée, ou fonction de vérité, nous commencons par déterminer à combien de variables propositionnelles distinctes nous avons affaire. Ensuite, nous examinons les différents arguments qui constituent cette expression. Nous construisons alors un tableau comprenant ![]() rangées (n étant le nombre de variables) et un nombre de colonnes égal au nombre d'arguments plus des colonnes pour l'expression elle-même et ses autres composantes. Nous attribuons alors aux variables les différentes combinaisons de vérité et de fausseté qui peuvent leur être conférées (la vérité est exprimée dans la table par un 1 et la fausseté par un 0). Chacune des rangées correspond à un monde possible et la totalité des rangées constitue l'ensemble des mondes possibles. Il existe, par exemple, un monde possible dans lequel P est une proposition vraie tandis que Q est fausse.

rangées (n étant le nombre de variables) et un nombre de colonnes égal au nombre d'arguments plus des colonnes pour l'expression elle-même et ses autres composantes. Nous attribuons alors aux variables les différentes combinaisons de vérité et de fausseté qui peuvent leur être conférées (la vérité est exprimée dans la table par un 1 et la fausseté par un 0). Chacune des rangées correspond à un monde possible et la totalité des rangées constitue l'ensemble des mondes possibles. Il existe, par exemple, un monde possible dans lequel P est une proposition vraie tandis que Q est fausse.

PROCÉDURES DE DÉCISIONS AXIOMATISÉES

L'axiomatisation d'une théorie implique, outre la formalisation de celle-ci, que nous partions d'un nombre fini d'axiomes et que, grâce à la transformation réglée de ces derniers, que nous puissions obtenir tous les théorèmes de cette théorie. Nous pardons donc de quelques axiomes dont la vérité est posée (et non démontrée). Nous déterminons des règles de déduction permettant de manipuler les axiomes ou toute expression obtenue à partir de ceux-ci. L'enchaînement de ces déductions est une démonstration qui conduit à un théorème, à une loi.

Nous allons sommairement présenter deux systèmes axiomatiques, chacun étant constitué d'axiomes utilisant deux règles dites "règles d'inférence" (règles intuitives) particulières :

1. Le "modus ponens" : si nous avons prouvé A et ![]() , alors nous pouvons déduire B. A est appelé la "prémisse mineure" et

, alors nous pouvons déduire B. A est appelé la "prémisse mineure" et ![]() la prémisse majeure de la règle du modus ponens.

la prémisse majeure de la règle du modus ponens.

![]() Exemple:

Exemple:

De ![]() et

et ![]() nous pouvons déduire

nous pouvons déduire ![]()

2. La "substitution" : nous pouvons dans un schéma d'axiome remplacer une lettre par une formule quelconque, pourvue que toutes les lettres identiques soient remplacées par des formules identiques.

Donnons à titre d'exemple, deux systèmes axiomatiques : le système axiomatique de Whithead et Rusell, le système axiomatique de Lukasiewicz.

1. Le système axiomatique de Whitehead et Russel adopte comme symboles primitifs ![]() et définit

et définit![]() à partir de ces derniers de la manière suivante (relations facilement vérifiables à l'aide de tables de vérité) :

à partir de ces derniers de la manière suivante (relations facilement vérifiables à l'aide de tables de vérité) :

(1.18)

(1.18)

nous avions déjà présenté plus haut quelque uns de ces éléments.

Ce système comprend cinq axiomes, assez évidents en soi plus les deux règles d'inférence. Les axiomes sont donnés ici en utilisant des symboles non primitifs, comme le faisaient Whitehead et Russel :

A1. ![]()

A2. ![]()

A3. ![]()

A4. ![]()

A5. ![]()

![]() Exemple:

Exemple:

Pour prouver ![]() , nous pouvons procéder ainsi :

, nous pouvons procéder ainsi :

(1.19)

2. Le système axiomatique Lukasiewicz comprend les trois axiomes suivants, plus les deux règles d'inférences (modus ponens et substitution):

A1. ![]()

A2. ![]()

A3. ![]()

Voici des preuves des deux premiers axiomes, dans le système de Whitehead et Russel. Ce sont les formules (6) et (16) de la dérivation suivante :

(1.20)